Michele Melillo

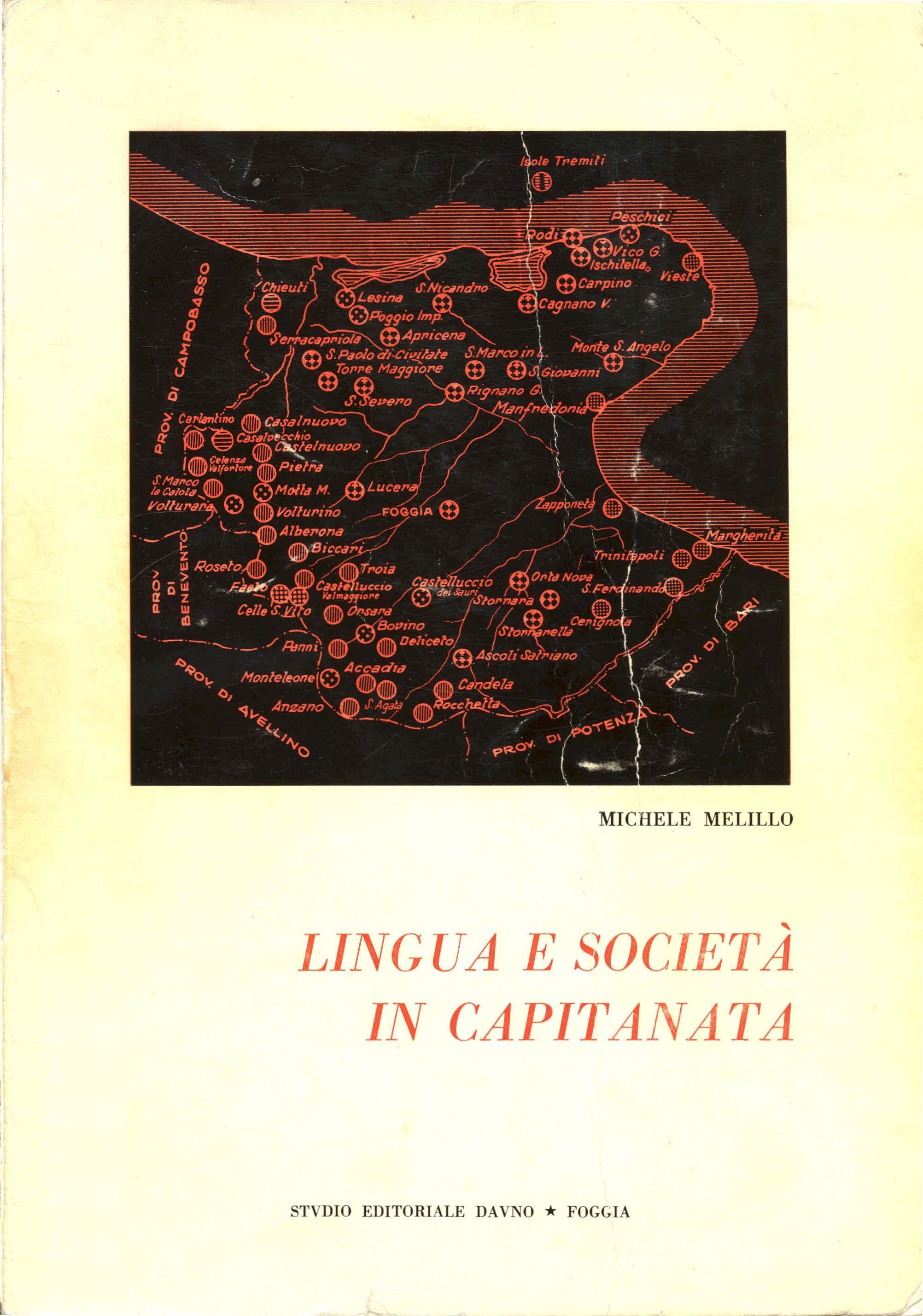

Lingua e società in Capitanata

Lingua e società in Capitanata

Le parole e i suoni di un gruppo sociale camminano di pari passo con le altre manifestazioni, che caratterizzano la sua vita. Riconosciuta la esigenza di accordar ciascun fatto linguistico con la vicenda dei rispettivi parlanti l'Autore propone un quadro storico dell'alta Puglia, mai prima di oggi nemmeno abbozzata. È un lavoro che rende accessibile anche al pubblico non propriamente specializzato argomenti trattati con un metodo rigorosamente scientifico attraverso l'indagine diretta sui parlanti, accostati nei centri, che caratterizzano meglio le varietà della Capitanata.

A FOGGIA

Tempi e metodi d'inchiesta diversi.

L'inchiesta è stata svolta la prima volta nell'estate del 1961, ed e stata poi rifatta integralmente nel maggio del 1965. Con l’inchiesta della prima edizione ho dato inizio alla serie delle ricerche condotte in Puglia e in Lucania per conto dell'Atlante Linguistico Italiano, e con l'inchiesta dell'edizione del '65 ho concluso questo mio 'contratto di lavoro'.

Nella redazione delle prima inchiesta mi ha accompagnato lo stesso direttore dell'Atlante Linguistico il prof. Terracini, col quale avevo già tentato qualche saggio di ricerca nel Lazio, verso il sublacense, nella campagna di Mandela, e successivamente a Mezzanile, in Val di Lanzo, in provincia di Torino.

Uscito dalla scuola di Clemente Merlo, nella quale mi ero abituato a segnare o a individuare la 'vera' voce e il 'vero' suono, mi ero venuto a trovare con una scuola che adottava dei principi radicalmente opposti.

Con Merlo avrei dovuto fotografare un fenomeno da incasellare come insostituibile, senza curarmi di quanto la fonte potesse mettermi dinnanzi per errore o per un qualsiasi altro motivo. Sempre con Merlo avrei dovuto rifiutare la fonte che fosse incorsa in errori, in una serie di correzioni, c che comunque avesse offerto delle 'oscillazioni'. Con Terracini, invece, 'oscillazioni' del genere andavano annotate come degli elementi preziosissimi. Merlo mi aveva abituato a svolgere tutto in funzione fonetica. Con Terracini la fonetica diventava un fatto trascurabile di fronte alla parte del lessico.

«Tra due cibi moventi e distanti di un modo » ), non ostante la presenza del prof. Terracini (che mi è caro ricordare sempre giovanilmente interessato nella indagine che a Foggia avviammo in un modesto abituro di via Salomone e che poi trasferimmo sulla soglia di una casetta di Piazza Corridoni al quartiere delle Croci, in mezzo a un crocchio di 'terrazzani ' incuriositi), ero restato ancorato al vecchio sistema della scuola glottologica pisana, persino nella grafia.

Fu necessaria una seconda edizione, che si intonasse ai criteri adottati dalla scuola linguistica (o storico-linguistica) torinese. Dopo un rodaggio quinquennale, nel maggio del ‘65 ho ripetuto l’inchiesta, utilizzando, come nella prima edizione, delle fonti di condizioni sociali diverse, provenienti sempre da quartieri molto antichi e popolari.

Son venute fuori due edizioni di inchieste diverse. L’una nata direttamente dalla rigorosa educazione schematizzante, e l’altra dal proposito o anche dal gusto di violentare l'ordine, la stabilità dei 'termini fissi', tenendo di mira essenzialmente la instabilità emotiva e discorsiva della fonte informatrice.

L'impressione immediata che si ricava dalla comparazione dei materiali delle due inchieste condotte con criteri diversissimi, su fonti provenienti da quartieri e ceti comuni, è che sostanzialmente i risultati né sono uguali né sono opposti. Essi si completano.

Con la prima inchiesta ci si lega a degli scherni normativi, con la seconda si spiana lo svolgimento o la parabola o la storia di questi schemi. Un momento puramente descrittivo il primo, un moment storico il secondo. Da una parte la stabilita di un'epoca vissuta pienamente, dall'altra la documentazione di una serie di attacchi che stanno svisando la storia antica . Da una parte gli elementi di fondo, dall'altra gli elementi disgregatori.

Il turbamento vocalico.

Gli elementi di fondo, quelli che rispecchiano il volto del foggiano antico (o meglio, di quella parlata corrotta che dovette seguire, come si dirà piú avanti, alla parlata unitaria, almeno per l’Italia centromeridionale, dei tempi di Federico II), sono rilevabili piú che altro nei fenomeni di ordine fonetico.

Per tutti si ricorderà il turbamento vocalico.

È questo il denominatore comune, che in varia misura è proprio della comunità linguistica di Foggia. E questo denominatore comune è costituito da quella dose piú o meno pesante di sguaiataggine, che purtroppo è distintiva per le parlate pugliesi in genere. Una corruzione fonetica, che tocca il diapason nel barese vero e proprio, e che comunque a Foggia e nel Tavoliere in genere ha delle risonanze molto accentuate.

Nella parlata foggiana non ricorre il suono di una vocale tonica veramente schietta. Le atone in genere si risolvono in un suono muto, mentre le toniche si presentano con una gamma di tonalità che possono essere rappresentate soltanto approssimativamente.

Fermiamo l’attenzione sulle vocali toniche in sillaba aperta, cioè su quelle che per non essere difese da un rafforzamento o da un nesso consonantico sono le piú esposte ai mutamenti strutturali o anche ai frangimenti in dittongo. E cominciamo con la vocale a, il suono che si pronuncia con maggiore facilità, emettendo soltanto una colonna d'aria, senza impegnare i movimenti della lingua che sono i veri generatori della varietà dei suoni.

La a tonica si è corrotta velarizzandosi più che palatilizzandosi.

Mentre il Gargano, compresa la stessa Manfredonia, per l’a offre un suono palatilizzato, Foggia (come del resto S. Severo, Torremaggiore e approssimativamente la stessa Troia) presenta un suono turbato che si tinge piú di o che di e. Ed è questo il suono che sono andato registrando sin da tempi ormai lontani e che poi ho fermato nel mio Atlante fonetico pugliese. Ma, accanto a questa testimonianza della condizione antica, ho annotato successivamente (in modo particolare nella seconda inchiesta) un'a sensibilmente palatilizzata. Un fenomeno che stimerei recente e che vedrei spiegato in buona parte dalle correnti immigratorie moderne che premono, dal Gargano e da una parte del Tavoliere, con una a che sa molto di una vera e propria e. Con la pronuncia velarizzante parole come pane, kase e ffafe ‘pane, cacio e formaggio’, in un ceto piú conservativo, suonerebbero quasi pòne, kòse e ffòfe, mentre fra i piú giovani o fra i ceti in formazione queste parole sarebbero pronunziate palatilizzate in péne, kése e fféfe. L'antica velarizzazione (che plobabilmente in antico dovette occupare un’area molto estesa, almeno per la testimonianza che puoi ancora oggi raccogliere oltre che nel barese, a Corato ad esempio, anche nella stessa periferia di Napoli, dalla parte di Portici) si va dissolvendo in un vezzo palatilizzante di maggiore fortuna.

Le testimonianze di un'originaria tendenza alla velarizzazione ci sono fornite tuttora (e prima ancor piú) dagli esiti delle vocali i e u toniche poste sempre in sillaba aperta. Parole come gallìne ‘gallina’, marìie ‘Maria’, sono esitate in una pronunzia che sta tra gallòne e galléne, maròie e maréie, e d'altra parte le parole con una u tonica si sono esse pure ulteriormente velarizzate in una u apertissima al punto che il ‘mulo’, il quadrupede, rischia di andare confuso con il ‘molo’' di un porto.

Ugualmente turbati sono, sempre in posizione tonica, gli esiti della e chiusa ed aperta (cf. kannéle ‘la candela’, a kréte ‘l'argilla’, a péce ‘la pece’, dove piú che una e senti un suono chiuso che sta tra la e e la o; e cf. u pète ‘il piede’, u mèle ‘il miele’, a frève ‘la febbre’, dove di riscontro senti un suono aperto che sta sempre tra la e e la o) e rispettivamente gli esiti della o chiusa e della o aperta (cf. na nóce, u fióre, con una vocale tonica chiusa che non è essa pure né o né e: e cf. na mòle ‘la mola’ con una vocale tonica aperta sempre ancipite tra una e e un'o aperta).

E' su questo genere di fonetizzazione turbata che dovrebbe esser fondata la testimonianza di una stratificazione del tipo pugliese-barese anche nella parlata di Foggia.

E che il fenomeno debba essere considerato come una evanescenza del pugliese-barese, a me parrebbe provato dal fatto che anche a Foggia ho raccolto, specialmente con la seconda inchiesta, gli allungamenti vocalici tipicamente baresi, e ancor di piú dal fatto che mentre nel barese vero e proprio (e può vedersi già nella vicina Cerignola) il turbamento vocalico interessa la serie vocalica in qualsiasi posizione, qui a Foggia il fenomeno è limitato alle vocali in sillaba aperta. Per concludere con un esempio, nel foggiano la i tonica che si corrompe in una parola come ‘nido’, ritorna piú o meno schietta in una parola come ‘figlio’, laddove a Cerignola e piú a sud, la i non la sentirai schietta in nessuna delle due parole.

Un lessico rustico e pastorale.

Se l’esame della fonetica ci riporta a collegare la parlata di Foggia con il pugliese del tipo barese, il lessico ci richiama alla consistenza di una terminologia che va messa in relazione con la forte pressione esercitata da parte della gente della montagna e in particolar modo da parte degli Abruzzesi.

I pastori di Abruzzo da secoli accompagnano un nereggiare di mandre e di ovini, che vengono spinti sin dai monti aquilani verso le ‘poste’ del Tavoliere.

Le vie di questa transumanza, gli antichi ‘tratturi’, convergono su Foggia, su questo passo obbligato, dove fino ai tempi dei Borboni era organizzato (una delle poche cose che i Foggiani nei loro ultimi sei-sette secoli di decadenza siano riusciti veramente a organizzare) un pedaggio, una Dogana, che poi ha dato il nome al palazzo che attualmente ospita l’Amministrazione provinciale, nel cuore della città.

A via Manzoni, si vede ancora oggi una minuscola statua montata su di un colossale piedistallo (u patáffie ‘l’epitaffio’ ), con cui i Foggiani del tempo (del periodo spagnolo) esprimevano la loro gratitudine a Filippo IV, che aveva reso più larga la strada destinata al deflusso delle pecore.

Attraverso questi ‘tratturi’ sono scesi molti pecorari, molte abitudini, molte conoscenze e finalmente molte voci nuove, un lessico nuovo, che è tipicamente appenninico o pastorale.

La riprova di questo fondamento di appenninicità va raccolta naturalmente nel quartiere più caratteristico di Foggia, in quello delle Croci, che costituisce il nucleo più antico e più popolare della città.

I ‘crocesi’ (i krucíse o meglio i kalucce ‘i Micheluccio’) vivono stretti nel loro quartiere, opponendo una lodevole resistenza alla disordinata devastazione dell’edilizia moderna. Consumano la vita quietamente, senza darsi pena per avviare un mestiere veramente organizzato e produttivo. Per loro il tempo si è fermato. Le cose vanno trattate così come si sarebbe fatto mille anni fa o ancora prima.

Non intendono la costituzione di una piccola proprietà da custodire o da far migliorare. La casa stessa sa di qualcosa di quasi comunitario.

Ti puoi sedere liberamente sulla soglia della casa che non è abitata da te, cedendo il passo all’abituale occupante, solo perché vi possa accedere e non certo perché ne sia proprietario in senso assoluto.

Sostanzialmente sono gente di campagna. Sono dei ‘terrazzani’.

Ma quanto allo starvi in campagna o al viverci, non ne vogliono sapere assolutamente. Attorno a loro sono sorti poderi e case coloniche. I ‘poderisti’ verranno dalla ‘montagna’. Di là verranno anche le ‘compagnie’, che dovranno attendere alla ‘monda’ dei campi in erba (a pungènde) o anche ai lavori dell’estate vera e propria (a staggione con due pesanti gg).

Sono tempi di un’attività che non interessa. Hanno un raccolto molto sbrigativo. Spigolano il grano nei campi dove non hanno mai arato. Commerciano tutto ciò che la terra o la natura abbandona al libero possesso dell’uomo: cicorie, cardi teneri (kardungílle e kardúne attannúte), cipolline (lampasciúle), lapazi (lambázze), erbe varie (marasciúle e cimamarèlle), mazzi di asparagi (i spárece), montagne di fichidindia, fascine di ombrellifere secche (i fúffele) per accendere il fuoco (pa ppicciatóre) e, passando al mondo animale, allodole (taragnòle) catturate vive con le tagliole, lumache (ciammaruchèlle) e mignatte (i sanguètte). Vi è poi la cura di un asino o di un cavallo baldanzoso, e finalmente il possesso rassicurante di una carretta (u traìne). Tutto ciò che è necessario per favorire un’agricoltura o una attività da rapina.

Proprio come dei nomadi partiti chi sa da quale terra e costretti alla tappa di un cammino che debbono avere avviato chi sa da quando.

Caratterizzati in questa maniera, quelli delle Croci non accusano certo dei tratti che sono propri dei pastori di Abruzzo. Nei ‘crocesi’ vi sono i tratti di una popolazione tipicamente mediterranea e direi ‘carovaniera’, negli Abruzzesi e negli Appenninici in genere vi è l’istintiva ambizione ad organizzare ed imporre una propria attività.

I ‘crocesi’, ed in genere i Foggìani che poi hanno riconosciuto e riconoscono tuttora nel rione delle Croci il termine di misura in base al quale viene determinato il grado di ‘foggianità’ di un’espressione o di un costume, foneticamente non hanno ripetuto quasi nulla o molto poco dei caratteri distintivi della corrente pastorale appenninica, ma hanno accettato supinamente la parte sostanziale della loro terminologia.

Ricordiamo l’attrezzatura propria o quella vista in uso presso agli altri: l-alze ‘il bure’, la manecèlle ‘la stiva’, u spavénde ‘la’ forca’, la tòrce de l’asse’ il mozzo della ruota’, i iánde ‘i quarti della ruota’, ecc. E restando sempre in campagna ricordiamo: a karráre ‘solco delle ruote’, u máttele ‘il mannello di grano’, u vusíre ‘la bica ‘, u stúcce ‘ tutolo’, u necchiáreke ‘il terreno che resta abbandonato a pascolo’, u lémete ‘l’estremo lembo del campo non coltivato’, l-acquáre o l-acquarícce ‘la rugiada’, u rasekále ‘il vivaio’, u spenqhelóne’ la coda cavallina’, u sciugghie ‘il loglìo ‘, u skattúlle ‘il rosolaccìo ‘, i musciarílle ‘l’agnoglosso’, u katarróne ‘la chitarra’, u kannále ‘collare dei cani’, u pekerúcce ‘l’agnello’, na kapra kurce ‘una capra senza corna’, nu kavalle ciote ‘un cavallo che non vuole andare’, e così via di seguito.

Naturalmente il ceto più svolto si va liberando di questa terminologia pastorale. La terminologia muore con le cose, con le molte cose, che ormai non sono più di uso, specialmente fra quelli che sono i più esposti alle innovazioni: i ferrovieri, i facchini, i carrozzieri, i rivenditori ambulanti e gli impiegati pubblici.

Ma il fondamento lessicale della lingua è da ricercarsi sempre fra gli Appenninici, fra quelli della montagna. Cosi come la forma fonetica ha sapore se non tutta, almeno in buona parte, di una impressione inconfondibilmente appula.

In sintesi il foggiano dovrebbe essere tutto qui: una fonetizzazione appula di un lessico tipicamente appenninico.

Fatti che andrebbero messi in relazione con dei tempi storici particolari. I quali tempi più importanti debbono essere stati due: il primo, quello dell’egemonia culturale gallica, che deve aver contribuito pesantemente ad una caratterizzazione di tipo appulo o pugliese-barese; il secondo, quello dell’egemonia culturale (e più che altro politico-economico-sociale) della Spagna, che deve aver favorito, con la poderosa organizzazione della ‘ transumanza’, il processo del decadimento della lingua di Foggia e di buona parte della provincia.

L’azione delle parlate di Francia.

Avviato al tempo dei Normanni, l’attacco culturale-linguistico delle parlate di Francia deve essere stato determinante al tempo degli Angìoìnì, e deve essere stato mantenuto vivo fino ai tempi dell’affermazione della Spagna.

Per dar credito ad una supposizione del genere potrebbero essere già bastevoli gli indizi più immediati che si colgono nella presenza delle colonie linguistiche francoprovenzali, tuttora ancora molto vitali proprio in Capitanata.

Vi è poi la testimonianza di un’abbondante esemplificazione lessicale, che è tipicamente francesizzante. Non tutte le voci saranno di epoca molto antica. Comunque la presenza della voce recente può essere spiegata più facilmente, se questa è intesa come complemento di una tradizione avviata tanto tempo prima.

Ricordiamo a kuvèrte ‘la coperta’, a kutre ‘l’imbottita’, u ròlle ‘la piega rialzata del letto " u kusscíne ‘ guanciale’, a bbavètte ‘bavaglino’ u portanfàn ‘guancìalone per bambini’, u krisscè ‘l’uncinetto’, a ciufuníere ‘specchiera’, u kemò ‘cassettone’, a kulennètte ‘comodino’, e, lontano dall’arredamento di una casa o di una camera, ricorda u sciarabálle ‘il char à bancs’ o ‘biroccio’, un aggettivo come trúvele, ‘torbido’, un sostantivo come merciande (ormai in disuso) ‘commerciante’, e cosi via di seguito.

Al di là di questa terminologia, vi è un fatto più sostanziale che deve aver strutturato o per lo meno profondamente interessato la fonetica del Mezzogiorno e in modo particolare quella del tipo più propriamente pugliese. Ed è la presenza dell’accentuazione spiccatamente dinamica tanto nel francese come nel pugliese di tipo barese.

I latini, e in fondo quelli che in Italia parlano ancora una lingua che non ha subito delle notevoli corruzioni, distribuivano l’accentuazione su una e più sillabe al punto da non intendere talvolta da che parte cada l’accento principale. Dosaggio di ‘tonia’ che dovrebbe essere stato determinante per assicurare la conservazione delle toniche

in qualsiasi posizione. Una parola come BLASTIMARE, a Foggia, diventa ggastemà, INVITARE diventa nvetà. L’accento principale ha determinato, come è chiarissimo, non solo il troncamento del gruppo consonantico finale, ma anche l’affievolimento della vocale protonica.

Queste stesse voci, in una parlata sottratta all’azione guastatrice di un accento fortemente dinamico, suonerebbero conservando pressoché intatte le unità sillabiche. Confronta ad esempio i salentini gastimari, invitari, ecc.

Stimerei cosi fondata l’ipotesi che i veri responsabili della rovina della lingua di Foggia (che poi vedrei in buona parte da mettere in relazione con questo genere di accentuazione monosillabizzante) siano scesi con gli immigrati di Francia, specialmente con gli Angioini. In un periodo di tempo successivo all’età di Federico II.

Fino al tempo d’oro di Federico II, la Puglia dovette avere anche qui a Foggia una parlata nobile, che poteva aspirare alla dignità di lingua letteraria. Difatti Dante nel De Vulgari Eloquentia, pur riprovando certi vezzi pugliesi, accosta il nostro parlare alla lingua letteraria che egli andava sognando. Nell’Italia meridionale si doveva parlare cosi come si parla oggi nel Salento, nella Calabria, nella Sicilia e, spingendoci a nord, nello Spoletino. Vi era insomma una lingua molto unitaria, che aveva i suoi centri maggiori di vita culturale a Subiaco, a Cassino, a L’Aquila e là dove Federico II aveva sistemato il capoluogo della sua attività politico-amministrativa: in parte a Foggia, in parte a Palermo.

Questa lingua, che ci resta documentata nei classici del Duecento e del Trecento, si è salvata nelle regioni dove le invasioni dei Bizantini e degli Arabi hanno costretto i popoli a reagire con il meglio della loro civiltà, ma si è corrotta dove sono arrivate altre popolazioni latine, al caso nostro i Normanni e gli Angioini, che hanno una accentuazione tipicamente dinamica e quindi eliminatrice di suoni atoni o accentuati

debolmente.

Con la dominazione spagnola le cose non debbono essere migliorate.

Non tanto perché la nuova corrente culturale abbia determinato delle devastazioni nella lingua di Foggia e del Mezzogiorno in genere, ma perché il livello culturale dei nuovi padroni non riuscì ad arginare la prepotenza del patrimonio linguistico che i pastori di Abruzzo si erano portato dietro con la loro ‘transumanza’.

Di veramente spagnolo ci è restato, almeno nella lingua, molto poco. Soltanto qualche espressione isolata: a uapparía ‘la spavalderia’ l’avverbio tampoke ‘tanto meno’. Sono stati divulgati diversi fatti che sono propri della parlata dei Napoletani, che hanno trovato negli Spagnoli degli ottimi alleati per una penetrazione consistente in tutto il territorio del Vicereame. In particolare anche nella parlata di Foggia raccogli ancor oggi dei napoletanismi come desscità ‘svegliare’, raciuppílle ‘grappoletto’, spezzílle ‘noce del piede’, skapulatúre ‘cestino per i bambini’, sferragliáte ‘catenaccio’, ecc.

Più sensibile all’influenza della corrente spagnola deve essere stato il dominio linguistico pugliese del tipo barese, che dopo di essere stato l’epicentro dell’opera ‘guastatrice’ di quelli di Francia, ha poi assimilato molto tenacemente un congruo numero di spagnolismi (ricordo per tutti il diffusissimo menínne ‘bambino’) ed ha conservato con maggiore regolarità i fenomeni caratteristici del napoletano (ricordo

in modo particolare il raddoppiamento del femminile al plurale: coratino a vakke ‘la vacca’ di contro a re bbakke ‘le vacche ‘). Il tipo foggiano inizialmente ‘gallicizzato’ si è andato dissolvendo nella ‘rusticità’ appenninica, il tipo barese è restato sostanzialmente ‘gallicizzato’ ed ha risentito profondamente della comunione di vita che si era instaurata nel Mezzogiorno ai tempi del Vicereame a Napoli.

La parabola della lingua di oggi.

Ed ora che si è cercato di individuare gli elementi strutturali della lingua del tipo foggiano (insistendo particolarmente sulle correnti culturali che l’hanno investita e la investono tuttora), resterebbe solo da dire qualcosa sulla lingua che a Foggia si va profilando oggi che la città si è rigogliosamente ripopolata dopo le tragiche incursioni aeree belliche dell’ultimo conflitto.

Nei vari tempi delle mie indagini (dal 1938, l’anno della laurea, ad oggi) ho notato un graduale, sensibile processo di ‘decantazione’ vocalica. Le vocali toniche che un trent’anni fa avrei segnato costantemente frante, turbate e molto allungate, oggi le sento più varie. Sono sempre molto allungate e considerevolmente turbate, ma non sono più costantemente e necessariamente dittongate e turbate. C’è l’azione di un ammodernamento su piano nazionale. Non si può sfuggire alla forza modellatrice dei tempi che rinnovano usanze e lingue. C’è solo da augurarsi che, in questo processo di rinnovamento, Foggia ritrovi le parole e le forme dell’età di Federico II.

da Michele Melillo, Lingua e società in Capitanata, Studio Editoriale Dauno, Foggia, Tipografia Laurenziana, Napoli 1966.

I dialetti di Puglia - Foggia

Sistema di trascrizione.

Nelle tavole che seguono, accanto ai segni abbiamo indicato il suono o la voce dove essi ricorrono. Siamo convinti che ognuno dei nostri segni è soltanto approssimativo e in certo qual modo molto soggettivo. Noi abbiamo segnato quello che abbiamo sentito. Altri riascoltando, con sensibilità ed educazione diverse, i riferimenti qui sotto indicati, potrà misurare il nostro angolo visuale, e potrà intendere in che modo possano essere definiti gli altri suoni e le altre voci. Abbiamo utilizzato sistemi già noti ed ancor oggi adottati dalla rivista « L'Italia dialettale ». Non sono state introdotte delle lettere particolari. È stato fatto però un largo uso di segni diacritici.

Segni sottoposti alle vocali: il puntino per indicare una chiusura (ẹ, ọ); due puntini per una chiusura molto stretta (e̤, o̤); un cerchietto a metà per l'apertura (ę, ǫ); un cerchietto intero per indicare uno schwa (e̥) o anche un affievolimento (ḁ, u̥, ecc.).

Segni sovrapposti alle vocali: un puntino per una palatilizzazione debole (ȧ); due puntini per le palatilizzazioni forti (ä, ö, ecc.), un cerchietto per le velarizzazioni (å, e̊).

Segni sottoposti alle consonanti: il puntino per la serie delle cacuminali del tipo siculo-salentino (ḳ, ṭ, ṭṛ, ecc.).

Segni sovrapposti alle consonanti: un accento acuto accoppiato ad uno spirito dolce per indicare la palatalizzazione di un'esplosiva velare (c̓́, g̓́ come in it. « chiave » e « ghianda »); un accento acuto per indicare uno schiacciamento debole (ś del lecc. « feśta »); un circonflesso capovolto per indicare uno schiacciamento forte (š del napol. « škóla », č dell'it. «cielo», ecc.).

I suoni sono elencati secondo un graduale crescendo nella palatilizzazione o nella velarizzazione o nella evanescenza in rapporto alla natura della vocale che è segnata nel rigo iniziale. Con un criterio analogo sono ordinate anche le consonanti.

Attraverso questi graduali accostamenti sarà piú facile orientarsi sulla natura del fonema.

Quando tra i vari suoni intercorrono delle differenze notevoli, queste differenze sono indicate con un rigo spazieggiato a vuoto.

« La parabola del figliol prodigo »

Luca 15, 11-32.

11. Un uomo aveva due figli.

12. E il piú giovane disse al padre: « Padre, dammi la parte di eredità che mi tocca » . Ed egli divise tra di loro i beni.

13. Dopo alcuni giorni, messo insieme tutto il suo, il figlio minore se ne partí per un paese lontano, dove, menando vita dissoluta, dissipò ogni sua sostanza.

14. Quando ebbe finito tutto, in quel paese ci fu una grande carestia; ed egli incominciò a provare la miseria.

15. Allora se ne andò e si mise al servizio di uno dei cittadini di quel paese, e questi lo mandò nella sua tenuta a custodire i porci.

16. Ed avrebbe desiderato riempire lo stomaco suo delle ghiande che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava.

17. E cosí rientrato in se stesso disse: «Quanti servitori a casa di mio padre hanno pane a volontà, mentre io qui sto morendo di fame!

18. Mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò:- «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono piú degno di chiamarmi tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi».

19. Ed alzatosi se ne andò da suo padre.

20. E mentre egli era ancora lontano, il padre suo lo vide, ne ebbe pietà e correndogli incontro gli si gettò al collo e lo baciò.

21. Ed il figlio gli disse: « Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te e non sono piú degno di essere chiamato figlio tuo » .

22. Ma il padre disse ai servi: « Subito, portate la veste pm bella e mettetegliela, e mettetegli un anello al dito e i calzari ai piedi;

23. poi prendete un vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio mio era morto ed è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato ».

24. Ed incominciarono a far festa.

25. Ma il figlio piú grande era in campagna, e ritornando ed avvicinandosi alla casa intese suoni e danze.

26. E chiamò uno dei servi e domandò che mai fosse ciò.

27. E quello gli disse: « È tornato tuo fratello, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo ».

28. Allora s'indignò e non voleva entrare. Ma il padre suo, uscito, prese a pregarlo di entrare.

29. Ma quello rispondendo disse a suo padre: « Ecco, io ti servo da tanti anni e non sono mai venuto meno a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei compagni;

30. ma ora che è ritornato questo tuo figlio, che ha consumato la sua roba con le donne cattive, tu hai ammazzato per lui un vitello grasso » .

31. Ed il padre gli disse: « Figlio, tu sei sempre con me, e tutti i miei beni sono pure i tuoi;

32. ma ora bisogna far festa e darsi alla gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato ».

F O G G I A - FG10

u fátte̥ d-u fíg̓́g̓́e̥. d-u fíg̓́g̓́e̥ prǫ́de̥ke̥.

11 stẹ́/ve̥ nu pád(t)re̥ ẹ ddúi̯e̥ fíg̓́g̓́e̥. 12 u c̓́c̓́ų pí/kku̯e̥le̥. de̥číi̯e̥ ve̥čį́ne̥ u̱ pátre̥: « tatá. íi̯ nǧe̥ vǫ́g̓́g̓́e̥ sta c̓́c̓́u. kku̯a. me̥ ne̥ vǫ́g̓́g̓́e̥ i̯í. damm-a pru̥pe̥i̯e̥tá mmíe̥. ẹ mme̥ ne̥ vä́/ke̥. u pátre̥ de̥číi̯: «ẹ ppe̥kkę́/?». «nǫ/ nǫ/. me̥ ne̥ vǫ́g̓́g̓́e̥ i̯í.». alló̤re̥ u pátre̥ vä́če̥. ẹ čče̥ díi̯ a pru̥pre̥i̯e̥tá ka l-aspe̥ttä́ve̥ a gí/sse̥. 13 ẹ sse̥ ne̥ i̯į́i̯. u pátre̥ mǫ. c̓́aňňẹ́/ve̥ a stu fį́g̓́g̓́e̥ ke/. se̥ ne̥ i̯ę́/re̥ i̯u̇́/te̥. ma pǫ/, ẹ ppọ z-ẹ ffátte̥ kapä́če̥. mǫ. u fį́g̓́g̓́e̥ se̥ ne̥ i̯íi̯ a nu pai̯ę́e̥/se̥ ẹ sse̥ frušší̱i̯ tutt-a prupre̥i̯e̥tá. kẹ u pátre̥ l-avẹ́ve̥ dȧ́/te̥. k-i kumbá/ňňe̥. 14-15 dö́pe̥ de̥ kẹ z-a ffe̥nų́/te̥. nn-avẹ́ve̥ c̓́c̓́u kkọ́me̥ fa pe̥ mmaňňá/. ẹ ppe̥nʒä́i̯ de̥ i̯íre̥se̥ a mmẹtt-a ppatru̇́/ne̥. ze̥ ne̥ íi̯ a ppatru̇́/ne̥. ẹ u me̥ttí̱re̥ne̥ a ggu̯ardá i pú/rke̥. 16 pö. ddö́pe̥. ve̥níi̯ a karistį́/i̯e̥. ẹ nne̥ nd(t)e̥nẹ́/ve̥ c̓́c̓́u kkẹ mmaňňá. ẹ sse̥ maňňä́ve̥ i g̓́g̓́á/nne̥le̥. 17 ku̯ístukku̯á mǫ/. pe̥nʒä́/ve̥....: « nde̥mę́ne̥ m-ág̓́g̓́a maňňá i g̓́g̓́á/nne̥. ku̯ann-a kä́/sa mį́i̯e̥ u maňňá se̥ i̯ę́/tte̥. tatá tę́ne̥ se̥rve̥tu̇́re̥. e i g̓́g̓́á/nne̥le̥ s-i máňňe̥n-i pú/rke̥. 18 i̯í mǫ [u sẹ (si)] kkẹ ffázze̥ ? mǫ píg̓́g̓́e̥ ẹ mme̥ ne̥ vä́/ke̥. ẹ vvéde̥ (vväde̥)si tatá. me̥ vö́le̥ pe̥rduná. dẹ ku̯ílle̥ k-ág̓́g̓́e̥ fátte̥». 19 ku̯ann-ẹ stä́te̥ a matį́/ne̥ .s-ẹ mmẹ́sse̥ nɡamį́/ne̥. ẹ ss-e̥ n-ę i̯i̯u̇́te̥. ẹ arręu̯ä́i̯ o (u) pai̯ẹ́se̥ su̇́/i̯e̥. 20 u pátre̥ kọm-u ve̥díi̯ da lundä́/ne̥. u kurríi̯ nnánʒe̥. 21 ẹ [alló̤re̥] u fį́g̓́g̓́e̥ kọ́me̥ ve̥díi̯ u pádre̥ (pátre̥). sá me̥nái̯ mbrázze̥ : «tatá. pe̥rdǫ́ne̥me̥. k-ág̓́g̓́e̥ pe̥kkȧ́te̥ kọ́ntre̥ de̥ tẹ. ẹ kkọ́ndre̥ d-u číi̯le̥. i̯í ne̥ nʒǫ ddéňňe̥ de̥ ɡę́sse̥ fíg̓́g̓́e̥ a ttẹ ». 21 ẹ [allö́re̥] u fį́g̓́g̓́e̥ kọ́me̥ ve̥díi̯e̥ u pá/dre̥. (pá/tre̥). se̥. me̥nái̯ mbrázze̥: « tatá. pe̥rdǫ́ne̥me̥. k-ágge̥ pe̥kkȧ́te̥ kọ́ntre̥ de̥ tẹ. ẹ kkọ́ndre̥ d-u číi̯le̥. i̯í ne̥ nʒǫ ddéňňe̥ de̥ ɡę́sse̥ fíg̓́g̓́e̥ a ttẹ ». 22 allọ́re̥ u pátre̥ : «mę» de̥číi̯ «ne̥ mbǫ́/rte̥. fíg̓́g̓́e̥ mį́/i̯e̥. aváste̥ kẹ si vve̥nu̇́/te̥. t-íra pę́/rze̥. ẹ tte̥ si ttruu̯ä́te̥ n-áta vö́te̥ ». de̥číi̯ ve̥čín-ę i sę́rve̥ : « pe̥g̓́g̓́ä́te̥ a/. níi̯/lle̥ pe̥g̓́g̓́ä́te̥... i skárpe̥. pe̥g̓́g̓́ä́te̥ u ve̥stį́/te̥. ẹ vve̥stíte̥le̥. 23 ẹppǫ́/. ačče̥dį́te̥ u ve̥tí/lle̥ c̓́c̓́u ggrú/sse̥ kẹ stä́/če̥. k-ẹ́mma fa fę́ste̥ ». 24 kkussí fačíre̥ne̥. dö́pe̥ áčče̥.., allúme̥n, appe̥ččáre̥ne̥ tutt-a kä́/sa//. ẹ. ddö́pe̥... u ve̥stíre̥ne̥. 25-26 mǫ méndre̥ akkussį́. ve̥né/ve̥ lu fíg̓́g̓́e̥. grú/sse̥. d-a kambáňňe̥. kúme̥ (kóme̥) ve̥díi̯ tútte̥ sta kä́se̥ appe̥ččä́te̥. de̥číi̯ ve̥čín-ę i se̥rve̥tu̇́/re̥ : « k-ẹ suččísse̥. kẹ stä́če̥ a kä́se̥ appe̥ččä́te̥? ». 27 de̥číi̯ : « kọm-ę. (kum-ę). n-u sä́i̯ ? ę vve̥núte̥ fráte̥te̥. ka se̥ n-ę́re̥ i̯u̇́/te̥. ẹ mmǫ ẹ tturnä́te̥ n-áta vö́te̥. a čče̥rkä́te̥ pe̥rdóᵘ/ne̥. ẹ ppáte̥te̥ l-a ppe̥rdunä́/te̥. l-a vve̥stį́te̥- l-a, ẹ a ččíse̥ u ve̥tílle̥ c̓́c̓́u ggrússe̥, c̓́c̓́u ggrásse̥ ka stę/ ». 28 ku̯ustukku̯á. s-ę ʃde̥ňňä́te̥. u fíg̓́g̓́e̥ ɡrú/sse̥ «nde̥mę́/ne̥» a ddítte̥ «a i̯i̯ísse̥ l-a ččíse̥ u ve̥tíi̯lle̥ c̓́c̓́u grúᵘ/sse̥. ẹ i̯i̯í kuánne̥ i ce̥rkä́ve̥ alméne̥ n-aňňílle̥. pe̥ mmaňňaramį́lle̥. ne̥ mm-a vvulẹ́ve̥ mä́i̯ da/». ẹ ᵘsstukku̯á ne̥ nǧe̥ vulẹ́ve̥ trasí/. u pádre̥. kųm-u sapį́/i̯. íi̯ fö́re̥ ndọ u fį́g̓́g̓́e̥. ẹ u pre̥gä́ve̥ (pre̥góve̥) pe̥ ffárle̥ trasí. k-avẹ́ve̥ne̥ fa a pä́če̥. 29 « nǫ » de̥čẹ́ve̥ « nǫ. nǧe̥ vǫ́g̓́g̓́e̥ ve̥ní. pe̥kkẹ́ tų. ne̥ mm-ẹ vų́/te̥ da mä́i̯ a mmẹ. n-aňňílle̥ pe̥ mmaňňá. 30 ẹ mmǫ a kku̯įst-ẹ fátte̥ aččíte̥ u ve̥tí/lle̥ c̓́c̓́u ggrússe̥? ».... 31-32 ẹ mmę́/ne̥. fíg̓́g̓́e̥ míi̯e̥. finíme̥le̥. pe̥kkẹ́. ku̯ílle̥ s-ę́ra pę́/rze̥. ę́re̥ múrte̥. pe̥ nnu̇́i̯e̥. e mmọ ę re̥sušše̥tä́te̥. l-íma pe̥rduná/. pe̥kkẹ́ ». ẹ kkussí. dö́pe̥ de̥ tánta pre̥kamínte̥. turnä́i̯. u fíg̓́g̓́e̥ grú/sse̥. ẹ ffačíre̥ne̥ a pä́če̥.

FG 10: Foggia.

Traduce e recita Anita Pagliara, casalinga, di anni 61. La registrazione rimonta al 1964; è conservata in originale nella Discoteca di Stato (racc. 6L Puglia, bobina 18, brano 7l ter) e in copia dall'originale presso la redazione di quest'opera (bobina 63, brano 2).

Guida ai dialetti di Puglia - Foggia

FG 10: FOGGIA

Il contenuto della parabola è detto liberamente da Anita Pagliara, una casalinga di anni 61.

La fonte è stata naturalmente informata con molta cura del contenuto della parabola. Successivamente la stessa persona si è risentita nella riduzione dialettale.

Sono stati fatti notare i punti che le erano sfuggiti, e pazientemente si è riprovata a raccontare una seconda e poi una terza volta, fino a quando non ha prodotto la parabola che ha meglio risposto alle esigenze della nostra rilevazione.

Nel testo prescelto risaltano anzitutto locuzioni e modi di dire che vengono espressi con molta spontaneità.

Con questa coloritura individuale il periodare si discosta qua e là dai termini imposti con la numerazione dei versetti della parabola. Qualche versètto viene ad intrecciarsi con il successivo. Comunque i passaggi essenziali non sono stati sacrificati.

La presente traduzione potrebbe documentare come ci si possa muovere liberamente ed efficacemente anche su di un campo discorsivo molto ben limitato.

Ne guadagna naturalmente la conoscenza della parlata, che viene ad estendersi a fenomeni che non avremmo mai notato in una traduzione strettamente letterale.

Ci si vuol riferire in maniera particolare ai seguenti fatti: all'espressione ve̥čį́ne̥ u̱ pátre̥, per tradurre il complemento di termine nella frase ''disse al padre"; alla frase mǫ píg̓́g̓́e̥ ẹ mme̥ ne̥ vä́/ke̥, in cui l'espressione mǫ píg̓́g̓́e̥, pur essendo sintatticamente completa, è da intendersi soltanto come pura e semplice locuzione congiuntiva che viene a sistemare sintatticamente la frase successiva; la frase ku̯ann-ẹ stä́te̥ a matį́/ne̥ 'il mattino', in cui l'espressione ku̯ann-ẹ stä́te̥, pur essendo una proposizione sintatticamente completa, nella sostanza ha soltanto la modesta funzione di amplificare la locuzione avverbiale a matį́/ne̥.

D'altra parte anche dalla traduzione libera emergono tutti quegli altri elementi, che in genere vengono utilizzati per uno studio comparativo.

La fonetica della parlata di Foggia è caratterizzata diffusamente da un vocalismo turbato, che interessa di preferenza le vocali toniche di sillaba aperta (ad es. aspe̥ttä́ve̥, 'spettava', l-a vve̥stį́te̥ 'lo ha vestito', sse̥ n-ę i̯i̯u̇́te̥ 'se n'è andato', dö́pe̥ 'dopo', ecc.) e che talvolta viene ad estendersi anche alle vocali meno esposte in sillaba chiusa (stu fį́g̓́g̓́e̥ 'questo figlio', me̥ttí̱re̥ne̥ 'misero', i g̓́g̓́á/nne̥le̥ 'le ghiande', ecc.).

Laddove questo turbamento vocalico cessa, per gli esiti di Ĕ ed Ŏ, date -I, -U, in sillaba chiusa ed aperta, annotiamo un dittongamento decrescente, in cui il primo elemento vocalico fortemente tonico tende a far cadere in atonia o addirittura in dileguo il secondo elemento vocalico (a/níi̯/lle̥ 'l'anello', n-aňňílle̥ 'un agnello', i pú/rke̥ 'i porci', u ve̥tí/lle̥ 'il vitello', c̓́c̓́u ggrú/sse̥ 'piu grasso' ibd., u ve̥tíi̯lle̥ c̓́c̓́u ggrúᵘ/sse̥, ecc.).

Sono questi i fatti che ci inducono a sistemare la parlata di Foggia nel dominio più propriamente pugliese.

Detta sistemazione, del resto, è reclamata da altri fenomeni, sempre di natura fonetica, quali l'allungamento prosodico delle vocali, in genere, con il conseguente frangimento di alcune di esse (cf. l'isolato pe̥rdóu̯/ne̥ e passim l'allungamento delle varie vocali) e la mancata palatalizzazione del nesso *sj (trasí 'entrare').

Altri fatti, specialmente quelli di natura lessicale (tatá 'papà', u c̓́c̓́u píkku̯e̥le̥ 'il più piccolo', pę́/rze̥ 'perduto', sse̥ frušší̱i̯ 'si consumò', ecc.) ci richiamano verso il dominio molisano-campano.

E' notevole poi una lunga serie di novità fonetiche (l'epitesi di le̥ in g̓́g̓́á/nne̥le̥ 'ghiande' però di contro a g̓́g̓́á/nne̥; un'aspirazione decisamente velare per le vocali iniziali: a gísse̥ 'a lui', morfologiche, specialmente per quanto riguarda la formazione dei verbi (cf. i perfetti de̥číi̯e̥ 'disse', turnä́i̯ 'tornò', me̥ttí̱re̥ne̥ 'misero', .... fačíre̥ne̥ 'fecero'; le forme ẹ fátte̥ 'hai fatto', ẹ́mma fa fę́ste̥ 'dobbiamo fare festa', l-íma pe̥rduná/ 'dobbiamo perdonarlo'; la forma ág̓́g̓́e̥ per 'ho'; la particolare coniugazione del verbo 'stare' e 'andare': mme̥ ne̥ vä́/ke̥ 'me ne vado', vä́če̥ 'va', stä́/če̥ 'sta') e lessicali (sta kä́se̥ appe̥ččä́te̥ 'quella casa illuminata').

Qua e là qualche lieve tinta di ammodernamento (fö́re̥ 'fuori', 285, kambáňňe̥, allọ́re̥, ecc.).